| 字段 |

内容 |

| 目中文名 |

有鳞目,蛇亚目 |

| 科名 |

蝰科,蝮亚科 |

| 属名 |

原矛头蝮属 |

| 学名 |

Protobothrops jerdonii (Günther,1875) |

| 中文名 |

菜花原矛头蝮 |

| 别名 |

菜花蛇、菜花烙铁头、菜花蝮、菱斑竹叶青 |

| 参考文献 |

赵尔宓、黄美华、宗愉等,中国动物志 爬行纲 第三卷 有鳞目 蛇亚目,北京,科学出版社,1998。P.434~442。

赵尔宓,中国蛇类 上,合肥,安徽科学技术出版社,2006。P.134~136。

刘岱岳、余传隆、刘鹊华,生物毒素开发与利用,北京,化学工业出版社,2007。P.34。

蓝海、陈远聪,中国毒蛇及蛇伤救治,上海,上海科学技术出版社,2008。

|

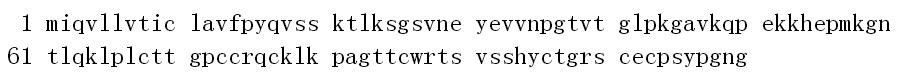

| 鉴定特征 |

有颊窝,头背都是小鳞片;鼻鳞与第一枚上唇鳞完全分开;背鳞中段21行;背面黑黄间杂,正背有一行镶黑边的深棕色或深红色斑块。 |

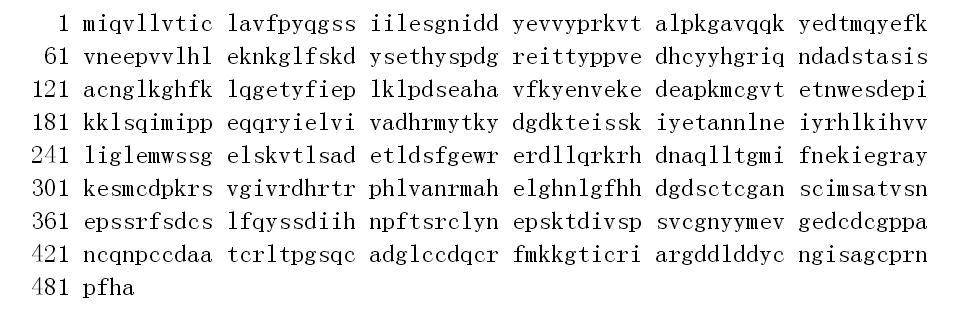

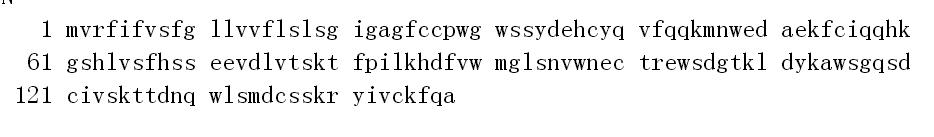

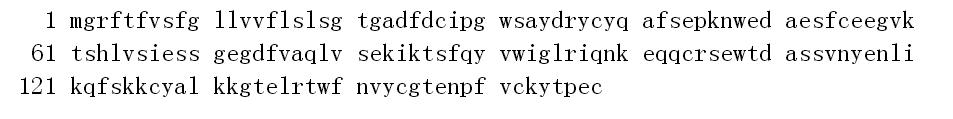

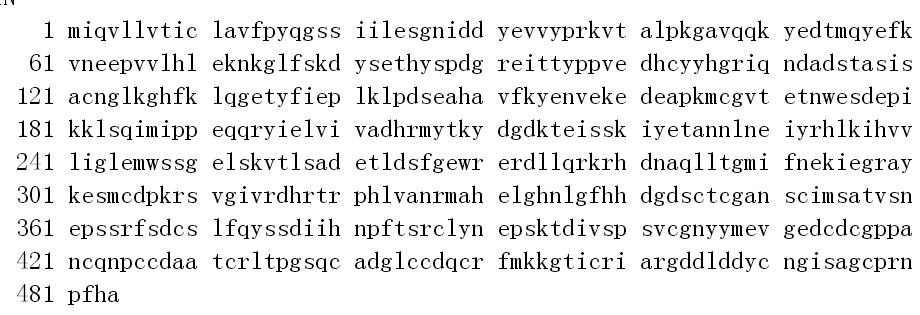

| 形态描述 |

头侧有颊窝的管牙类毒蛇。最大全长/尾长:雄1158/213mm,雌988/170mm。头较窄长,三角形,吻鳞明显。背面黑黄间杂,系由于每一背鳞具有比例不一的黑黄两种颜色构成;黄色在有的标本近于草黄色,有的类似菜花蛇,故称“菜花蛇”。从整体看,有的标本黑色较少,整体趋近于草黄色;有的黑色较浓,整体偏黑而杂以菜花黄。大多数标本的正背尚有一行镶黑边的深棕色或深红色斑块。每一斑块约占数枚到十余枚背鳞。腹面黑褐色或黑黄间杂。头背黑色可见黄色圈纹。吻鳞经眼斜向口角以下的头侧黄色,眼后有一粗黑线纹;头腹黄色,杂以黑斑。鼻间鳞较大;眶上鳞是头背最大鳞片。鼻鳞较大,局部分裂,鼻孔略近圆形,位于鼻鳞中央略偏后,开口朝向后外方;上颌骨具管牙,有颊窝。 |

| 分布地 |

山西、河南、湖北、广西、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃。国外分布于印度(阿萨姆),缅甸北部,越南北部。 |

| 生物学资料 |

生活于海拔较高的山区或高原,常栖于荒草坡、农耕地、路边草丛、乱石堆或灌木下,也见于溪沟附近草丛中或枯树枝上。白天常有发现,但主要于晚上活动捕食。食物以鼠类、鸟类为主。7~9月繁殖。卵胎生。怀卵5~7枚,卵数多少与母蛇大小有关。 |

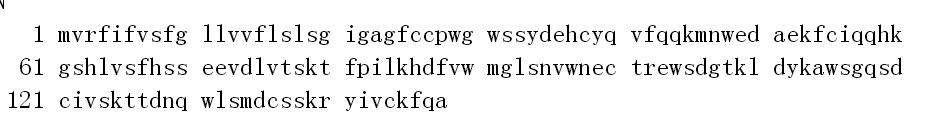

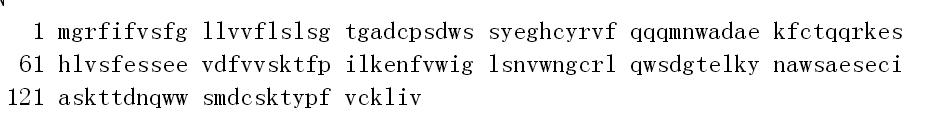

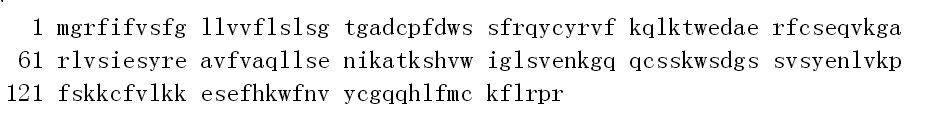

| 物种图像 |

|

| 带毒部位 |

管牙 |

| 毒素类型 |

血循毒类 |

| 中毒方式 |

咬伤 |

| 毒素介绍 |

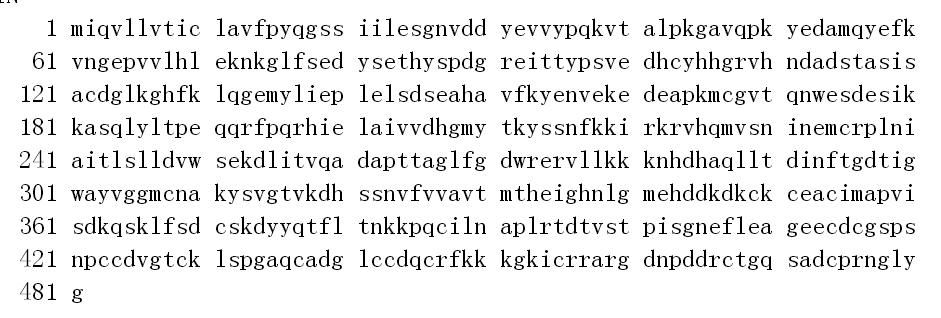

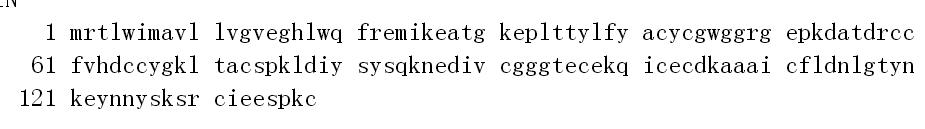

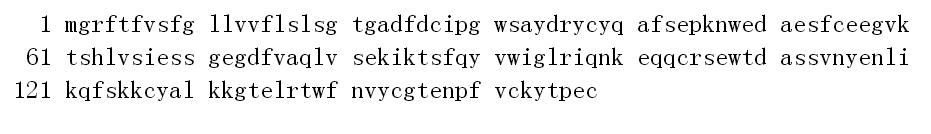

本种蛇毒粗毒为淡黄色液体,冷冻干燥后为黄色粉状固体。有关该蛇的最新研究资料:中科院昆明动物研究所动物毒素实验室金杨、吕秋敏等用DEAE A-25离子交换层析进行粗毒分离,测定了该蛇毒蛋白组分的一些酶活性和生物学活性。结果表明其具有磷酯酶A2、精氨酸酯酶、凝血酶样酶、蛋白水解酶、氨基酸氧化酶、5′核苷酸酶、核苷焦磷酸酶、透明质酸酶,磷酸单质酶,另外该蛇毒还具有纤维蛋白原凝固活性、出血毒活性和抗血小板聚集活性。 |